Abril no «es el mes más cruel» para los chilenos. Es la hoja que todavía no muere, pero que está caída sobre las largas avenidas. En abril, en Chile, los cielos aún son rosados y hasta rojos por las tardes; el vientecillo recién comienza a jugar en las esquinas. Y los domingos, los bomberos de Chile salen a las plazas, abren los grifos y se entregan al rito del agua. Nunca al rito del fuego.

Quizás sí, quizás no, pero quizás fue eso lo que quedó estampado en las imágenes primeras de nuestro cine. Era el domingo 20 de abril de 1902 y «alguien» tomó una cámara y filmó el juego de los bomberos de domingo, con sus trajes de azul y rojo, el casco y la manguera. Debe haber estado todo el puerto en la Plaza Aníbal Pinto, porque Valparaíso es una ciudad costanera que no se contenta con ver el agua azul del mar; necesita además el agua que se alza en las manos del bombero.

Desde esta fecha, y en adelante, seguirán las plazas proyectadas en los cines: Plaza Sotomayor y los Desembarcos de los Obreros del Muelle Prat. Casi, casi, como «La salida de los obreros de la fábrica Lumiére», de 1895. Y ya lo tenemos: a siete años de haberse inventado-descubierto el cine, Chile se lanza en la loca aventura de las imágenes que se mueven. Pero aquí no hubo gritos ni muchas risas como en el Boulevard de los Capuchinos de París. Y todo porque no tuvimos a Mélies. No lo tuvimos ayer, no lo tenemos hoy y, ¡sabe Dios!, si lo tendremos mañana.

Chile tiene, según más de alguna estadística, no menos de 10 millones de habitantes. Todos, no importa la edad, sexo, grupo político o religión, todos, quien más quien menos, son un director de cine en potencia. Desgraciadamente de esos 10 millones de realizadores que jamás han mirado por el visor, todos no van más allá de ser simples paisajistas. Les atrae el ocaso, la vestimenta de guaso, un edificio recién levantado, el pescador que lanza la red. Aún hoy, a tantos años de 1902, todavía los que realizan cine en Chile buscan el «encuadre» perfecto del Cerro San Cristóbal, del volcán Osorno o de la bahía de Valparaíso. Si los chilenos son algo más que paisajistas, son quizás buenos fotógrafos de día domingo. Pero que el cine es un lenguaje o que «con la cámara se puede escribir igual que con una estilográfica» (Chabrol), eso muy pocos chilenos lo han comprendido.

De 1902 a 1910 la cámara es prisionera de los reporteros gráficos. Extraño: 70 años de historia de Chile deberían enseñarse dando vueltas las espaldas a los libros y grabados y mostrando a los alumnos nada más que películas. Y no es así. Según se tienen noticias, no hay hecho histórico que no haya sido filmado, y sin embargo, buscar un metro de celuloide con esos acontecimientos resulta una locura. Todo se ha perdido. Si alguien llega a la casa de uno de esos camarógrafos recibirá la consabida respuesta: «Durante la guerra, vendí todo el material filmado porque lo usaban para fabricar cútex para las uñas». Gracias a Dios sirvió para embellecer uñas delicadas. Otros rollos, dignos del mejor archivo de cine latinoamericano, corrieron peor suerte. Terminaron convertidos en peines y peinetas.

Es 1910. Misas en la Catedral de Santiago, entierro del Presidente Pedro Montt, inauguración del Trasandino Chileno-Argentino, apertura del Palacio de Bellas Artes, vistas de las Salitreras o el Cuerpo Diplomático, desfile de las Sociedades Obreras, Alameda de Las Delicias, son los títulos que ofrecen los noticiarios chilenos. Es hora, dice alguien, de que el cine nacional se lance por el complicado camino de los argumentos.

Chile es un país que mira estatuas. Las mira para imitarlas. Muchas veces el chileno se limita a contemplarlas; pocas veces se atreve a imitar. En los comienzos del cine chileno se mira la imagen de un guerrillero. Chile gusta de los guerrilleros: ama sus aventuras novelescas, sus aires románticos, sus leyendas. Manuel Rodríguez, de los días de la Independencia, sirve para el caso. Con anticipación se sabe que la presencia del guerrillero en la pantalla es éxito seguro. No hay chileno que no sepa lo que hizo o deshizo Manuel Rodríguez, pero siempre el chileno quiere volver a verlo.

Antonio Acevedo Hernández asegura, en 1926, que la primera película de argumento fue realizada por el profesor Adolfo Urzúa Rozas. Por su parte, el profesor Urzúa asegura que por la filmación de «Manuel Rodríguez» ganó, en 1910, la suma de 1.000 pesos. La película se estrenó el 10 de septiembre de ese año.

Pero, a pesar de que las aventuras de Rodríguez dan para muchas horas de proyección, en 1910 se filmaron, apenas, «cuatro cuadros». Y luego «vino un silencio que duró cosa de cuatro años». La palabra clave aquí es «cuatro cuadros». Sacamos como conclusión que la película debió filmarse con todo el estilo dramático-teatral propio de la época. No es este un grave pecado para nuestro cine. Francia también cayó, con estrellas de renombre, en pecados similares. En nombre del cine, como en nombre de la libertad, se han cometido muchos crímenes.

Ahora es 1914 y otra vez al cinc de argumento. «El Boleto de la Lotería» y «El violín de Inés» hablan de hechos terribles: hombres que se suicidan lanzándose del Cerro Santa Lucía y otras aventuras similares.

Por esa época ya se advierte el destino del cine. En manos de hombres que vienen de la fotografía, del teatro, de la literatura o la publicidad, es poco lo que llama la atención. De vez en cuando el cine chileno tropieza con uno o dos hombres que rompen los esquemas, pero no tienen seguidores. Jorge Délano (Coke) o Pedro Sienna piensan como cineastas. El primero, porque su visión de caricaturista se acerca a la visión crítica que suele tener el mejor cine, y el segundo, porque los muros del teatro se hacen angostos para contener su imaginería y su creatividad. Serán, uno más que otro, los dos ejemplos vivos de lo que pudo ser el cine chileno verdadero. Pero no fue así. El cine chileno moría cada vez, sin nacer. Sienna sintió siempre «hambre de cine», cosa que los demás jamás sintieron en los labios. Su concepción del teatro es todavía valedera. Valedera no sólo para el hombre de teatro, sino, también, para el cineasta. «La vida del teatro… es casi la renuncia al orden establecido». Hombres con esta mentalidad difícilmente pudieron hacer «escuela» en Chile. Se prefieren los caminos pavimentados, los aplausos fáciles, las concesiones burdas. Enfrentar al orden establecido es una cruz que pocos artistas chilenos se han echado a las espaldas.

Una década y media es una buena mecha para la pólvora, no importa que la pólvora no estalle. La mecha recorre el país de norte a sur. Se filma en Antofagasta, en Valparaíso, en Concepción, en Valdivia, en Santiago. Se filma también en Punta Arenas. Como todo es una locura, cada loco con su tema. Se experimenta. Pero sólo en el procesado, en el revelado, en el quitar la gelatina estampada y volver a poner otra para filmar de nuevo con el mismo celuloide (José Bohr). Pero no se experimenta en el montaje, en la ubicación audaz de la cámara, en el trabajo a fondo de los actores. De esa manera van saliendo los títulos. De esa manera van saliendo los estudios. Empresas de cine nacen todos los días. Y todos los días también mueren empresas de cine.

1915 y el italiano Salvattore Giambastiani llega a Chile dispuesto a realizar, ininterrumpidamente, películas de argumento en gran escala. Abre los estudios con su propio apellido, pero luego le otorga un bautizo pomposo: Chile Films.

Todo ahora es cine en Chile. Los títulos se multiplican. Se multiplican los actores, los directores, los camarógrafos. Nicanor de la Sotta, Coke, Bohr, Sienna, Carlos Borcosque, Alberto Santana, Víctor Domingo Silva, Carlos Cariola, Nicolás Novoa Valdés, Carlos del Mudo, idean, escriben, dirigen. Entre 1917 y 1925 se realizan 49 cintas de argumento. En 1924, solamente, se estrenan 10 filmes. En 1934 Chile ya sabe lo que es el cine sonorizado. Coke será el hombre que hará el primer filme parlante. «Norte y sur«, según datos de la época, poseía un excelente formato: el uso del sonoro estaba en función del montaje.

Pero el cine chileno volvió a morir. Del 34 al 39 sólo noticiarios, documentales y una película de dibujos animados de Jaime Escudero y Carlos Trupp (1937).

Al llegar Eugenio de Liguoro el país opta por un cine de diversión, de evasión, que será el predominante durante varias décadas. Los títulos, y los autores, hablan por sí solos: «El hechizo del trigal» (Liguoro), «Dos corazones y una tonada» (Carlos García Huidobro), «Entre gallos y medianoche» (Liguoro–Cariola), «La chica del Crillón» (Coke), «Nada más que amor» (Patricio Kaulen), «Flor del Carmen» (José Bohr), «Música en el corazón» (Miguel Frank), «Yo vendo unos ojos negros» (José Rodríguez), «El paso maldito» (Fred Matter). Cine basado ya en obras de teatro, ya en novelas costumbristas, en cuentos o en canciones de moda. No hay crítica especializada. No hay un público exigente ni directores-autores. Se trata de dar forma, lo mejor que se pueda, a ideas acabadas (de origen teatral o literario) o simplemente esbozadas. Hay a veces abiertas polémicas entre autores dramáticos y directores sobre la paternidad de las obras. A veces, también, se buscan los temas entre los autores europeos: Robert Louis Stevenson y Alejandro Dumas («El club de los suicidas» y «La dama de las camelias»).

El triunfo de Aguirre Cerda y el Frente Popular significa la creación de la Corporación de Fomento de la Producción. La Corfo compra en 1942 Chile Films y se instala con modernos estudios en la Avda. Colón de Santiago. Pero, a pesar de las buenas intenciones, Chile Films ha tenido más muertes que nacimientos. Se traen técnicos extranjeros, prescindiendo de los nacionales. La producción es baja. Se limita a noticiarios y a uno que otro largometraje rechazado por el público y por la critica que comienza a aparecer. «Romance de medio siglo» (Luis Moglia, 1944), llega casi al escándalo. Francisco Colóane, su autor, declara que el tema no le pertenece o que ha sido tergiversado. Los posteriores estrenos de «El hombre que se llevaron» (Coke) y «Encrucijada» (Patricio Kaulen) se salvan de las críticas. Pero «La amarga verdad» (Carlos Borcosque) levanta una ola de protestas. Súmese a esto el despilfarro de los dineros del Estado en mantener enormes estudios donde, a veces, no se hacía absolutamente nada. Hubo quienes filmaron en las colmenas construidas sobre excelentes «parkets», tempestades marinas, dañando la calidad sonora del lugar, pisos y paredes.

La década del 50 es casi nula en producción pero aceptable en sus resultados. Pierre Chenal viene a realizar dos largometrajes: «El ídolo» y «Confesión al amanecer«. La primera no va más allá de ser una buena película policial como cualquiera otra realizada «fuera de Chile», pero «Confesión al amanecer» es una mirada nostálgica a nuestras leyendas más famosas: La Veta del Diablo, Las Tres Pascualas y El Caleuche. Chenal sabe manejar sus historias y recurre a actores que se apartan un tanto del estilo melodramático acostumbrado en Chile. Son intérpretes del Teatro Experimental y Teatro de Ensayo. Quizás por esa razón las películas sorprendieron a un público acostumbrado a lo: brochazos sin sutilezas de Bohr, quien hasta hoy amenaza la producción cinematográfica con sus estrenos del peor gusto. «La caleta olvidada«, de Bruno Gebel y «Un viaje a Santiago«, de Hernán Correa no hacen retroceder al cine chileno. Lo dejan donde está: en un limbo insoportable. Gebel, cuyo nombre figura en la ficha técnica de algún filme neorrealista italiano, busca los rostros de los pescadores de Horcón para enfrentar la vida primitiva del hombre a las exigencias de nuestro tiempo. Si esa fue la idea, todo quedó en las mejores intenciones, porque la cinta no lo esclarece. Gebel se defiende dcstacado las dificultades de un cineasta que, en esos años, no podía ver ni un solo metro de celuloide copiado para supervisar su trabajo. Pero desgraciadamente el público que ve la película desconoce todo eso.

Correa careció de audacia. Tuvo en sus manos una buena idea: hacer un análisis crítico de cómo se legisla en Chile, de la burocracia, del centralismo. Contó con excelentes actores y con un escenario difícil de conseguir (el Congreso Nacional), pero su obra no marcha, no avanza, carece de ritmo.

Algunos mostraron .en las primeras realizaciones una marcada influencia de los maestros vistos en Chile. Otros optaron por un cine más cercano a nuestra condición, al subdesarrollo.

De aquí en adelante el cine nacional marcha por otras aguas. Cada director mostrará algo más que imágenes: su cine será el santo y seña de un pensamiento, de una posición. Chile busca el cine de autor. Labor nada fácil entre un público acostumbrado a pensar a Chile en la manta tricolor del guaso, en la china que baila cueca, en «el roto bueno para la talla». El país todavía no perdona a quien le dice que existen poblaciones callampas, cinturones de miserias, problemas como el alcoholismo, la desnutrición o la dependencia. El chileno no ha aprendido el postulado de Fellini, según el cual «el cine es un espejo donde cada uno de nosotros debería tener la valentía de mirarse».

Por otra parte, cada director debe partir buscando el financiamiento para su obra a realizar. Muchas veces cuando la obra es estrenada el tema ya no interesa, el problema está solucionado o en vías de solución. Algunos directores han querido hacer el papel de los periodistas que acusan, denuncian y señalan rumbos a seguir. Generalmente se ha fracasado frente al público: un público abúlico que no despierta, que no le gusta que instalen la cámara frente a su cerro, a su población. De esta manera casi todos saben que no tendrán el público de su lado. En los últimos tiempos sólo las cintas intrascendentes (vale decir Davison, Bohr, y un heredero de ambos: Germán Becker) han sido éxitos notorios en la taquilla.

En Chile casi todos se declaran católicos. Pero cuando Rafael Sánchez realizó «El cuerpo y la sangre«, sobre el sentido de la misa, la obra interesó a muy pocos. El chileno, como el latinoamericano en general, es hombre de grandes muchedumbres frente a los santuarios de la Virgen, de paseos de San Pedro, por las bahías, de peregrinaciones tumultuosas, pero es incapaz de entender lo que es el sacrificio de la misa: la película de Sánchez era eso. El sacrificio de Jesús en la cruz y sus símbolos en la misa, proyectados sobre la vida cotidiana del hombre.

Con todo, la vieja guardia permanece. Permanece Alejo Alvarez; permanece Naum Kramarenco. El primero siempre fue un cero a la izquierda; del segundo, quizás podrían rescatarse cinco o diez minutos de su «Regreso al silencio«. El resto de su obra poco o nada es lo que aporta. Más precaria todavía es la contribución de Covacevich. Su «Morir un poco» pudo sorprender a un público y una crítica sensibleros que se dejaron seducir por burdos contrapuntos, pero ya en «New love» la cuerda del mal cine se estiró demasiado. Tanto que Covacevich no ha vuelto a reincidir en la realización cinematográfica. Kaulen, en cambio, entregó una obra de interés considerable en «Largo viaje«, con tres o cuatro secuencias memorables. En «La casa en que vivimos«, sin embargo, se comprometió en una aventura mucho más difícil, apasionante por el intento de narrar verdaderamente una historia que había detrás de ella, pero en último termino frustrada.

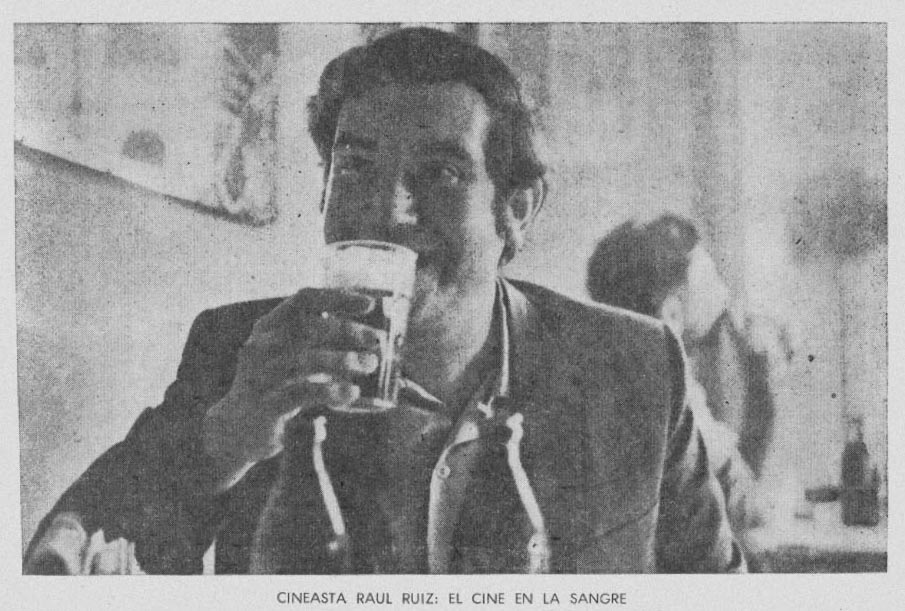

Cuando Raúl Ruiz realizó «Tres tristes tigres«, quizás la única obra maestra realizada en Chile, el filme se exhibió, prácticamente, ante butacas vacías. El espectador chileno jamás perdonará a Ruiz la osadía de desenmascarar la vida abúlica de este pueblo, su deambular por las calles, su forma de hablar, su arribismo, su decadencia moral escondida. El chileno no quiere reconocer que bajo una narración contusa, surrealista, de pesadilla, está su forma de ser, su radiografía más completa. El hombre de clase media, el que lleva corbata y camisa blanca, no se reconoce cuando la ve, pero su indignación dice lo contrario. El filme, tomado de una escena de la obra teatral homónima de Alejandro Sieveking, está más cerca de- «Charleston «, de José Donoso, que de Sieveking. En ninguna parte Ruiz ha declarado sentirse influenciado por ese cuento de nuestro mejor narrador, pero, influenciado o no, el autor-realizador de «Tres tristes tigres«» ha dejado la imagen de ser el más brillante cineasta chileno, el único verdadero creador que ha producido nuestro cine. «Tres tristes tigres«» es para ser vista una y otra vez. Para ser analizada con cuidado, con el ojo y el oído vigilantes, porque es una obra barroca, recargada en sus escenarios, en su diálogo, porque el chileno es barroco, recargado en su diálogo, y sus monólogos diarios y los escenarios de Chile son del más rico de los absurdos.

Ruiz no ha vuelto a entregar nuevas obras. Sus dos primeras permanecen inéditas. «La maleta» está basada en una pieza breve de él mismo. Es una obra extraña sobre el enfrentamiento generacional, realizada con Héctor y Humberto Duvauchelle, filmada en 16 mm. «El tango del viudo«, a juzgar por algunos copiones, es también un filme extraño, surrealista, poblado de influencias y homenajes a grandes cineastas. Acaso sea una gran carcajada, porque ante el cine de Ruiz nunca se sabe en qué parte de la pantalla se está riendo el autor.

Aldo Francia, médico pediatra, pasa del documental al largometraje. Realiza «Valparaíso, mi amor«, sobre un tema, según declaración del realizador, totalmente verdadero. Pero Aldo Francia no es Raúl Ruiz. Francia hace un cine casi en el estilo del neorrealismo, donde, personajes y situaciones, se ven perdidos en la ciudad, ciudad inhóspita, de cerros que parecen bellos, pero que esconden miserias centenarias.

En el cine de Francia se echa de menos la mano de un buen director de actores, el trabajo del guión técnico realizado a fondo. Por eso, «Valparaíso, mi amor» deja el sabor agridulce de que algo no está redondeado, terminado. Aldo Francia es un hombre de gran cultura y quizás si el mejor productor que tenga Chile en estos momentos. Desgraciadamente no posee el vuelo imaginativo ni la audacia de Raúl Ruiz.

Antes que Miguel Littin realizara «El chacal de Nahueltoro» todo el país conocía la historia del gañán que mató a su mujer y a los hijos de ésta de manera salvaje. Littin, basado en el informe del periodista José Gómez López, director de «Puro Chile», hace una obra desigual. Una película de grandes aciertos formales, pero de un guión endeble, que no resiste el largometraje. Viendo la historia del chacal se tiene la impresión de que debió haberse filmado en 16 mm. para la televisión. Esto no debe extrañar: Littin viene de la televisión. El lenguaje que usa es propio de ella. Littin enfatiza cada parlamento con la imagen.

El cambio de personalidad del delincuente se produce en un instante. No hay un lento andar en la vida espiritual del personaje. Quizás esto haga que la cinta se torne monótona. Por otra parte, los personajes aparecen esquematizados. El cura habla como cura, el periodista como periodista, el militar como militar, todos en un lenguaje demasiado primario.

Littin, actual presidente de Chile Films, ha realizado posteriormente otra película: el diálogo entre el Presidente Allende y Regis Debray.

Helvio Soto, ex publicista, director de televisión, es quien más obras ha dado a conocer en los últimos años. Parte del mediometraje para producir luego tres obras de mayor calibre: «Lunes 1°, domingo 7«, «Caliche sangriento» y «Voto más fusil«.

Anteriormente había realizado «Yo tenía un camarada«, «El analfabeto«, «Ana» e “Historia de un caballo». Su cine es de abierta protesta. Soto es un hombre que no está a gusto en este mundo mientras el hombre no logre liberarse. En «Caliche…» acusa a los que llevaron al país a una guerra para defender las riquezas en manos de los extranjeros radicados en el país. Filme discutible, es una obra bellamente inconclusa, dado que la dirección no impuso en ella una continuidad expresiva o estilística. «Lunes 1º…» es una comedia, un «pas de deux» de dos adolescentes que buscan el amor. Y ese amor resulta risueño. La película es una isla en la filmografía de Soto. Su mayor mérito es haber eludido, en cierta medida, la cursilería con que suelen tratarse esos temas. De «Voto más fusil» existe abundante información en esta misma revista.

El panorama cinematográfico chileno, del cual aquí no hay sino un bosquejo bastante informal, se abre cada día. La presencia continua de cineastas extranjeros ha servido para el aprendizaje de nuevas técnicas. Positivos también han sido los encuentros entre realizadores y críticos. Se ha podido abrir un diálogo con cineastas latinoamericanos en busca de un camino común no sólo para las realizaciones, sino también para la distribución.

Actualmente hay interés por mostrar al mundo la realidad chilena y, más específicamente, la «vía chilena» hacia el socialismo. El Manifiesto de los Cineastas de la Unidad Popular es claro y rotundo a este respecto. Puede que de esta inquietud salgan los grandes lemas del cine chileno en los próximos años.