El cineasta Raúl Ruiz, ya consagrada con «Tres Tristes Tigres», es el mejor ejemplo de un creador que trabaja «a muerte» en un país subdesarrollado. Venciendo toda clase de obstáculos, que él resume en la expresión «Chile en contra», consiguió realizar siete largometrajes. El próximo estreno de «Nadie dijo Nada«, provocará fuertes polémicas, por la feroz sátira que hace de la sociedad chilena.

El es un torrente. Un torrente de cine. Se llama Raúl Ruiz, es chilote, tiene 31 años, socialista. Pesa cien kilos y mide uno ochenta. “Por qué no te moderas y comes un poco menos?”. “Bueno, pasé hambre pocas veces. Una semana y media escasa, pero bastó; me quedó la preocupación. Ahora como”. Al encontrarme con él la primera vez (calor, “tomemos un nescafé”, en su departamento con pocos muebles, detrás del Museo Vicuña Mackenna), no le encontré cara inteligente. Después, hablando con Ruiz y viéndole trabajar, me convencí de mi error. Pensé que, en todo caso, es mejor que suceda esto que lo contrario: un rostro agudo y debajo un imbécil. Y bueno, Orson Welles también es gordo.

Hoy martes, hablando con Nemesio Antúnez que ha sido actor con Ruiz, comenté mis primeras impresiones sobre él y Antúnez me dijo:

-Para mí, su rostro refleja sagacidad, penetración. Su manera de crear cine es impresionante. Inventa mientras filma. Vamos a matar a tiros este personaje, dice, y después con las cámaras funcionando anuncia: no, no va a morir. Y lo salva. Es un creador fabuloso; podría realizar en una sola toma una película entera.

La historia de Raúl Ruiz y su cine es increíble. Y típica, por otra parte, de un creador que trabaja “a muerte” en un país subdesarrollado. Hay películas suyas que se achicharraron incendiadas, otras que nunca pudieron concluirse (falta de plata), otras con imagen, pero sin sonido, otras sepultadas momentáneamente en Roma, al cuidado de Renzo Rossellini. Otras premiadas en Europa, elogiadas. Cuando, entre Ruiz y el cronista, rehacemos con algo de calma su filmografía (no tiene una relación escrita y precisa de sus películas), a veces lo que cuenta recuerda las narraciones de García Márquez donde lo inesperado resulta poéticamente natural. Y dramático. Ruiz no se queja. Explica sus cosas sonriendo. Es difícil a veces hacerle precisar sobre un tema, pero pronto descubre que a la segunda vez –al segundo golpe, un par de días después– explica detalles. El hace cine y lo escribe (siempre es el guionista de sus films) y lo demás parece importarle un rábano. El cronista estuvo viéndole filmar un documental en una casa del Barrio Alto. Ruiz estaba con su equipo de camarógrafos, sonidistas, un productor joven. Gente estupenda, veloz, alegre. Entre ellos usan una jerga personal. De antemano aceptan el subdesarrollo y se disponen a vencerlo con ingenio y fervor, con ganas de crear. Esperan la cosa, lo desfavorable, y la cosa llega. A esto le llaman “Chile en contra”.

Se filma en el living de doña Isabel (“yo no soy una vieja momia”). Cámaras, focos, cables, grabadoras. Doña Isabel ha lanzado preguntas (“las colas, no hay qué comprar, todo va mal”) al Ministro Flores, de Economía. Se filmó entonces y se proyectó la película sonora ante el Ministro. Este la vio, respondió a doña Isabel y la filmaron a su vez mientras respondía. Esta tarde se trata de proyectar en una pantalla, en pleno hogar de doña Isabel, (“¿Por qué vamos a tener que ser ricos todos los que vivimos en este barrio?”), la imagen del Ministro y sus respuestas y filmar el rostro de ella mientras escucha y dejarle interrumpir cuando quiera. Todo está listo. Falta sólo un proyector y una pequeña pantalla, aunque a ésta puede suplirla una sábana. Esto es lo que llaman los cineastas un “documental reverberante”. Las imágenes y el sonido van y vienen de interlocutor a interlocutor y, en el montaje, habrá también una “espía opinante”, que será otra mujer. Una pobladora marginal. Esperamos. Al final, llega alguien con la noticia: “No se pudo conseguir el proyector (viene sudando). No hay caso”. Nadie se inmuta gravemente: es “Chile en contra”. Hay que prescindir de la imagen. El asunto se soluciona echando a andar una enorme grabadora que chirria al girar –parece una máquina de las que imaginó Julio Verne– y que está destinada a grabar sonido, no a emitirlo. De todas maneras, lo emite: oímos la voz del Ministro respondiendo pacientemente a su interlocutora. No se entienden bien algunas frases. A la segunda vez que rueda la cinta magnética, se escucha mejor. Ella, doña Isabel, toma unas notas en un papel. Quiere responder con argumentos (desconfía: “luego, en el montaje, ¿no me intercarlarán unas tomas con niños pobres harapientos, para que yo me vea momia?”). Ya está lista. Focos, cámaras. Ruiz, de pie, cada vez más corpulento, hace lo necesario casi sin hablar. Con su equipo, un ademán, un gesto, le bastan. Doña Isabel poza y habla, reconoce que está algo nerviosa. Responde al Ministro. Se sigue filmando, sin intimidarla. Al final explica, mirando a la cámara (al Ministro) que, por motivos humanitarios, ella ha trabajado en las poblaciones callampas; sostiene que el pueblo chileno comía bien: “Con los pobladores de las callampas he comido las cazuelas de ave más exquisitas”. Eso era antes, claro. El equipo recoge sus pesados bártulos. Los cargan con presteza en una camioneta. Hemos terminado. Nos despedimos de doña Isabel y su esposo. Gracias. Ruiz ni habla de estos documentales; él es un hombre de largometraje; parece que el documental lo hiciera porque el cine es su respiración y si no está filmando un largo tiene que filmar un corto. Seguir respirando. “Gracias, doña Isabel, y perdón por la molestia”.

Estamos en el departamento del director, casi desnudo de muebles. Pienso que esta gente son como monjes: si uno le regalara un millón de dólares, me quedaría con cien dólares para vivir y el resto lo emplearía íntegro en hacer cine, en crear vida con el cine. Ahora la conversación es un racconto.

Hasta 1961, Raúl Ruiz escribía teatro: estrenó Dúo con la Compañía de los Cuatro, con los Duvauchelle. “No tuve éxito de público, la crítica estuvo mejor”. Ese año –el 61– marcó su vida para siempre: asesorado por el maestro Joris Ivens y con un equipo del Cine Experimental de la Universidad de Chile filmó su primera película: La maleta, un largometraje (40 minutos), pero no se pudo lograr un laboratorio para revelarla. La solución era enviarla a Buenos Aires. No había plata. Se quedó aquí, oscura, ignorada. Le digo:

-Cómo me gustaría verlo.

–A mí también. Es una maleta incógnita, nunca se abrió.

Después de La maleta decidió estudiar en la Escuela de Cine de Santa Fe (Argentina). Se fue allá. Apenas llegó (1962) los militares criollos decidieron congelar el presupuesto de la Escuela. No les gustaban aquellos muchachos que querían hacer cine nuevo. Pero Ruiz y algunos compañeros necesitaban filmar. Sacaron unos pocos pesos de debajo de la tierra. Emprendieron un mediometraje. Tenían un auto arrendado donde llevaban el equipo de filmación, la preciada película virgen, todo. Una tarde Lautaro Murúa –el actor chileno que formaba parte del grupo– se equivocó: echó bencina en el depósito de aceite. Fue fatal: el auto estalló y ardió con todo lo de adentro, menos ellos que se salvaron. Casi un milagro y buenas piernas para saltar. Hubo que pagar el auto, comprar sus cenizas. Ruiz dice el epitafio:

-Ya aquel miserable largometraje se jodió para siempre.

Hace más calor. El director lleva ahora el faldón de la camisa fuera del pantalón.

Dos años tenebrosos en televisión: 1963-64. En Santiago escribiendo guiones tan mal pagados que apenas le daban para conservar su volumen físico. En vista de esto, a México, donde pagaban mejor y donde se sufría escribiendo guiones idiotas (40 capítulos cada telenovela). En el gremio le llamaban a eso; “trabajo de negros”. Lo hacían desventurados escritores dispuestos a desangrarse para sobrevivir.

De vuelta a Chile en el 65. “Me fui a Viña del Mar y operé, donde pude, pero no filmaba, ¿cómo iba a filmar?, ¿con qué?”.

-¿Qué hacias allí realmente?

–Agitación cinematográfica en el Cine Club de Viña y por todas partes.

Fue entonces cuando una nueva reglamentación cinematográfica estatal (variaciones en el casos de los impuestos, ventajas a los productores), abrió nuevas esperanzas prácticas a los cineastas chilenos. Algunos se lanzaron a la brega. Ruiz también, naturalmente. Realizó el largometraje Tango del Viudo, con elementos nerudianos. Pero la plata, la maldita plata, se conluyó antes de poder grabar la banda sonora. El Tango quedó guardado. Un día, cuando el Estado se preocupe del cine, tal vez el Tango… mudo conocerá el sonido. Está almacenado desde 1965.

En 1968 se inicia otra aventura: Tres tristes tigres. Cuenta Ruiz: “Para financiar esta película usé el método buñueliano. Mi padre había jubilado y le dieron una anctidad por el desahucio, y algunos amigos de mi padre, que son marinos mercantes también pusieron unos pesos. Yo mismo hice el guión basándome en una obra de Alejandro Sieveking. El film costó unos 25 mil dólares. Hasta ahora no se han recuperado”.

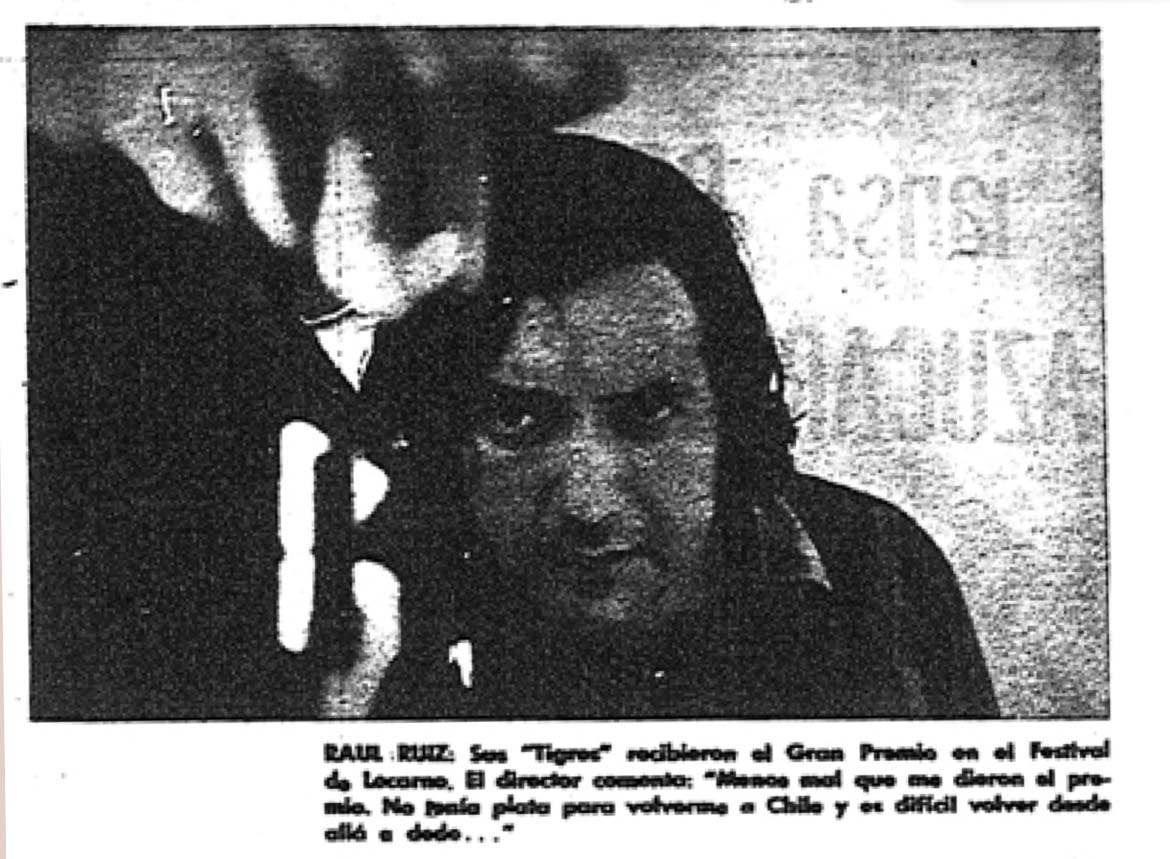

Sólo el propio talento fue el relacionador público de Ruiz en Europa. Los Tres Tigres ganaron el Gran Premio en el Festival de Locarno 1969. Una vez más –pese a “Chile en contra” – el nombre de un chileno brilló y su film fue elogiado, comentado, analizado. Veo revistas francesas de esa fecha: Ruiz sonríe con un gran bigote negro y la estatuilla del premio en la mano. Ahora se afeitó el mostacho. En la revista especializada “Positif”, Nº 123, aparece en la portada el nombre de Ruiz junto a los de Wajda y Huston. Nada menos. El crítico cinematográfico de “Le Monde”, Louis Marcorelles, habla en su nota sobre Tres Tristes Tigres de “la ambigüedad casi surrealista de la vida chilena” que es refleja en el film y remarca que la película está “admirablemente secundada por la cámara, casi siempre cámara de mano, para lograr, según se propone el director, una especial tensión en los actores…” Marcorelles, añade: “Ruiz sorprende, desconcierta. El espectador debe intentar la experiencia”.

Todo muy bonito, muy halagador. Pero Ruiz me cuenta lo que no saben en Europa: “Menos mal que me dieron el Premio, porque no tenía dinero para volver. Es difícil volver desde allá a dedo”.

Mientras se tramaba esta crónica, Ruiz nos invitó a una sesión privada de sus Tigres. Una mañana, en la pequeña sala subterránea de Huérfanos, asistimos a la proyección unas ocho o diez personas –periodistas casi todos– que no la habían visto en Europa (en España los cineastas jóvenes me reñían: “Tienes que ir a ver los Tigres de Ruiz. Es fabulosa. Se comprende que aquí la prohíban”). Todos seguimos el film fascinados. El mundo humano de Bandera hasta Mapocho surgía allí con una realidad patética y un humor agrio, duro, casi siempre inesperado. Como Ruiz se propuso, el nudo melodramático central (un hermano prácticamente prostituye a su hermana por plata), se convierte en un “tercer plano” y en el primero están la sorprendente riqueza de matices de los personajes, la variedad de situaciones, el retrato de unas muestras humanas del subdesarrollo. El dinero, el trago, las mujeres. En la escena cumbre de violencia (Nelson Villagra casi mata a Jaime Vadell), el agresor pone especial cuidado en no estropear demasiado los muebles, los objetos del departamento del agredido. A él lo machaca sin piedad. Los objetos están caros. Después de aquella sesión, varios propusimos que la película se diera de nuevo, que al público le gustaría, que mucha gente no la vio. Ruiz me explicó: “La distribuye Erco Films, que ni la da ni la deja dar. En Europa se ha proyectado en varios países y en Nueva York se dio en el Museo de Arte Moderno. En América Latina sólo la vieron en Cine Clubes. La distribución se hace con negligencia, con descuido”.

Un par de días después llameé al gerente de Erco Films y le pregunté por qué no reponían los Tigres, cuando hay algunas cintas tan flojas y añejas en plena proyección. El señor Alfredo Patiño me explicó: “La película fue un fracaso cuando se dio. El público decía que no la entendía, que se aburría. Usted sabe que las cosas ahora no son como antes, ahora romperían las plateas y cada butaca vale cerca de dos millones. Yo, por lo demás, no la he visto. Bueno, si Chile Films quisiera darla se la pasaría”. Otra vez resuena el estribillo. “Chile en contra”.

Los Tigres le dejaron sin filmar hasta 1970. Le ardía la cabeza a Ruiz de ganas de reincidir. Dio clases de iniciación cinematográfica en la Universidad Católica, de pronto se presentó aquí Raúl Landau y se inició el misterioso film ¿Qué hacer? (ver Chile HOY 25, págs.. 24, 25), una correalización norteamericana-chilena. El grupo de cineastas chilenos lo encabezó Raúl Ruiz. El film se premió afuera, pero jamás fue visto en Chile. Suscitó las opiniones políticas más diversas en Francia (Chile HOY las reseñó en el número citado), pero nadie la ha visto. Ruiz es parco para comentar ¿Qué hacer?:

–Los dos equipos, el yanqui y el chileno, estuvieron en contraposición desde el primer momento. Desde el primero minuto, desde la primera toma, se vio que ellos querían vender y nosotros profundizar en el tema. No nos entendíamos. Hablábamos diferentes lenguajes.

Darío Pulgar, actual gerente de distribución de Chile Films, es un “ruicista” casi fanático. Ruiz le llama “mi productor kamikaze”, por cierto sentido suicida con tal de cumplir su objetivo. Acaso por eso, cuando el kamikaze Pulgar recibió una herencia decidió ser el productor de otro largometraje de Ruiz: La Colonia Penal (1971). Ruiz me cuenta el tema. Habla a retazos, como si hiciera rápidas tomas de cámara. Uno piensa que tendrá que hacer después una especie de montaje de sus frases.

–Ocurre en una isla inventada entre Perú y Ecuador. Se habla un idioma también inventado: castellano, mezclado con inglés y otros. Opero como una especie de Hitchcock, pero a la inversa. La protagonista es una Oriana Fallaci (célebre periodista italiana), pero pasmada en vez de sagaz. La interpreta Mónica Echeverría, fundadora del ICTUS. Bueno, la periodista ve acontecimientos inauditos en la isla: torturas, golpes de Estado consecutivos, sucesos sensacionales de primera página. No se da cuenta que en esa isla está ahí sólo para producir grandes noticias, que todo está preparado, trucado. Subvencionan a la isla, la UPI, la CEPAL, tal vez también la FAO. Grandes organismos. El film dura setenta y cinco minutos.

El guión es de Ruiz (“Cada día que filmo estudio los diálogos, cambio lo que pide cambios”).

-Bueno, ¿a ti te gusta La Colonia Penal? Sé sincero.

–Me gusta. A Darío Pulgar mucho creo. No me preocupé al hacerla, si sería comercial o no. Después de ¿Qué hacer? salí harto de eso. Mi productor tampoco pensaba en el comercio.

Ruiz terminó el montaje de La Colonia, en Roma. Hay una copia ya lista en blanco y negro. La tiene Renzo Rossellini (hijo del famoso Roberto), que ayudaba generosamente a concluir films desfinanciados del Tercer Mundo. “Como ves, este mes de enero iré a Roma y me traeré la copia.” Hasta ahora, como si el destino subdesarrollado le persiguiera La Colonia está inédita.

Ahora Ruiz vive el suspenso de uno de sus últimos largometrajes: Nadie dijo nada. La produjo en color la potente RAI italiana (una especie de Ministerio de la radio y televisión) para su programa “América Latina, vista por sus directores”: Se filmó en 16 milímetros y se amplió después a 35. Ruiz, como siempre, la realizó en Chile (“A mi me gusta Chile para filmar, se hace mejor que en ningún sitio. Además el cine tiene mucho que ver con los maestros chasquillas. Aquí abundan”). Se inspiró en un cuento del inglés Max Beerbhom. Ruiz hizo el guión. El tema es complejo y lleno de fulgurantes salidas imaginativas. Cuenta Ruiz:

–Tal vez el ambiente podría definirse como de la lumpen-burguesía. Hay un poeta que pasa miserias y pulgas y que podría ser Teófilo Cid, tu le conociste. Ocurre en Santiago en 1965, a un año de subir Frei al poder. El diablo está encarnado en un cantante de boleros con acento argentino. Lo hace Nelson Vilalgra. Cantan, hay concursos de “payas”. Pero este diablo no ofrece la juventud eterna cambio del alma, sino viajes al porvenir. El poeta puede comprobar, o no, si será famoso en el futuro. Después, viajan al porvenir grupos enteros de chilenos. En uno de ellos están Frei, Lucho Gatica, Arturo Alessandri Palma, González Videla. Frei, a su vuelta del futuro, sólo trae una noticia importante y no es sobre él. Anuncia la canonización de Fray Andresito (el francés Blaise Cendrars recogió aquí anécdotas de este milagroso fray). Tendremos así el primer santo chileno.

Nadie dijo nada, fue presentada en el Festival de Pesaro en 1972. En ese festival no hay premios, pero los comentarios críticos fueron altos. Dice “Paese Sera”, sobre el film de Ruiz: “Es extremadamente interesante para el público italiano… Se trata de una sátira feroz al subdesarrollo de la sociedad chilena, un picaresco, magnífico y feroz juego que tiende a revelar las vetas morales y ético-política de los intelectuales pequeño burgueses… El humor negro imprime al film una causticidad netamente latinoamericana…”

Bien. Esta película, este feroz Nadie dijo nada, debió estrenarse en Santiago el pasado 15 de enero. Así estaba programado. Pero pasaron semanas y semanas y la copia que la RAI debía entregar a la embajada chilena en Roma, no llegaba nunca. Se mandaron cables, se habló por teléfono a Roma, hubo noticias contradictorias (ya salió, saldrá el lunes, el jueves sin falta). Ruiz y Chile Films vivieron en pleno suspenso. Cuando comento todo esto con Ruiz por teléfono, me contesta razonablemente repartiendo culpas, pero sin aparente indignación. Le digo:

-¿Y tú no blasfemas? Yo en tu caso blasfemaría.

-¡Cómo! Es que yo blasfemo así. En este momento estoy blasfemando como un loco.

Al fin llegó Nadie dijo nada. Cuando cierto esta crónica (13 de febrero), me avisan que sólo la podremos ver en sesiones privadas. Hubo un error: la copia llegó en 16 milímetros en vez de los 35 milímetros indispensables para una gala de exhibición pública. Otra vez comienzan las gestiones en Roma, en la RAI. Mientras tanto, este creador inagotable-subdesarrollado, aprovechó la plata sobrante de su contrato con la RAI y la abundante película virgen (“hay que ahorrarla como el oro”) para filmar otros dos largometrajes que ya están listos: La expropiación y Realismo socialista, una de las bellas artes. Una película que dura cuatro horas con dos intermedios para polémica.