Fugaces y débiles en brillo las de los años veinte fueron parte de una memoria cinematográfica casi enteramente borrada

La imitación ha sido siempre la primera etapa de todo aprendizaje. Para ello los modelos de nuestros mayores son fundamentales, son de ellos que tomamos los fundamentos de nuestra identidad. Eso garantiza la necesaria continuidad generacional que nos orienta frente a los nuevos desafíos que presenta la cambiante realidad.

El cine ha tomado todo de las formas narrativas y representacionales que lo precedieron. Del mismo modo las naciones surgidas de una colonización han tomado modelos importados en su ordenamiento social, en su sistema político y para qué decimos en lo cultural. Ahí es donde mejor se mide el grado de dependencia o autonomía que una sociedad logra alcanzar.

En las primeras décadas del siglo XX Chile se ponía pantalones largos en las disciplinas que mejor expresaban su carácter nacional. La poesía daba trancos y se situaba en una altura que nada tenía que ver con la de otras disciplinas, aun sujetas a la repetición de modelos, más adoptados que asumidos. Entre ellas las artes de la representación poco se despegaban del modelo hegemónico imperante. Es lo que hacía el teatro, cuyo referente principal estaba en Buenos Aires, en aquel entonces ya una plaza importante, como lo sigue siendo. Era tal la influencia de la capital argentina que todo aspirante a actor debía pasar su etapa de formación allá, de donde se volvía con un acento impuéstole por la necesidad del trabajo escénico bonaerense, lo que indicaba al medio local que había tenido una formación teatral sólida.

Nada de lo que era y es el fenómeno cinematográfico debía algo a la cultura latinoamericana. No aportamos ni ideas, ni creadores, ni intérpretes que hubieran podido ayudar a definir el fenómeno. Como su matriz era tecnológica e industrial, no había más que aceptar dócilmente nuestra dependencia del consumo europeo y norteamericano. “Como en Europa y EE.UU.” fue la consigna “creativa” del sector hasta bien pasada la mitad del siglo.

En el caso chileno la dependencia fue más acentuada por la escasez de un público lo suficientemente numeroso como para permitir la instalación de una industria cinematográfica propiamente tal. Sigue siendo así y lo prudente sería terminar por aceptarlo, algo que varios gobiernos porfiados no han sabido reconocer. Por lo tanto nuestra dependencia fue también del amplio mercado de las cinematografías latinoamericanas mayores. Y con las estrellas fue así. Cada aspirante a ello debía responder a un prototipo impuesto y un canon de belleza y actitud importado.

No nos quedaba más que imitar. Éramos felices copiando edenes.

No había telescopios ni tantas luces, pero teníamos un cielo estrellado.

Si bien casi nada ha sobrevivido del cine chileno de los años veinte, rastros quedan en publicaciones y fotografías de esas “copias felices” que se intentaron proponer como expresiones locales. Hubo películas, hubo intérpretes e incluso alguna “estrella”, que poco refulgió más allá de un amplio círculo amable de espectadores. Pero ese poco fue muy nuestro y podríamos decir con la publicidad: “que fue imitado(r), pero jamás igualado(r)”.

La década del veinte encontró a Chile al borde de un abismo que no estaba protegido por red alguna y la economía partió dando muestras de recesión. La aparición en Alemania del salitre sintético durante la Primera Guerra, causaría el ocaso del principal producto de exportación. Llegaría un gobierno progresista a La Moneda, el de Arturo Alessandri, que no lograría evitar el derrocamiento y la crisis, pero que dejaría una Constitución, la penúltima. El cobre ya era la segunda entrada principal a las arcas fiscales y hacia el final de la década la debacle norteamericana terminaría arrastrando a nuestro país a un abismo de recesión que tomaría décadas para lograr superarse.

Obviamente el referente más cercano para nuestro cine de aquellos tiempos fue el teatro, disciplina muy vital e inestable. Dependía su existencia principalmente del atractivo que sus intérpretes y de alguna mínima eficacia de sus textos y puesta en escena. Por eso a la hora de buscar “estrellas” el cine tentó a los actores de teatro y éstos no se resistieron a la posibilidad de verse eternizados en pantalla. Aunque claro, ellos no sabían que casi todas sus películas desaparecerían en un plazo bastante corto.

Era un período de bohemia e irresponsabilidad artística que estaba cruzada por algunos dramaturgos interesados ya en dar cuenta de los problemas sociales del país. Nombres como Carlos Cariola, Antonio Acevedo Hernández, Armando Mook, Nicanor de la Sotta, Rafael Frontaura y Alejandro Flores, tendrían frecuente presencia en el cine, a veces también como directores. De todos ellos el más célebre sería Pedro Pérez Cordero, o más bien Pedro Sienna (1893-1972).

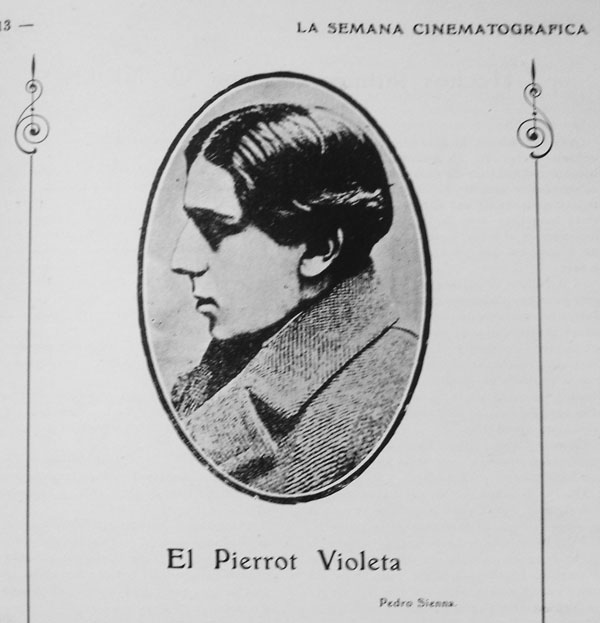

Poema de Pedro Sienna publicado en la revista La semana cinematográfica.

Debutó en 1917 en El hombre de acero, una película que durante mucho tiempo le fue atribuida, pero Sienna lo desmintió al afirmar que fue una dirección colectiva entre todos los intérpretes. Una verdadera rareza histórica.

El éxito que ya lo acompañaba en teatro se extendió al cine y su nombre es el que más se repite durante la década como protagonista. Galán romántico, era sin embargo no muy armónico de facciones. Su rostro era largo y contrastado con una frente ancha hacia los costados, pero estrecha al medio. Era sí un buen intérprete y tenía fotogenia evidente. Quien escribe le tocó conocerlo brevemente cuando era ya anciano y la verdad es que fácilmente uno podía creer en que había sido actor de cine. Aun conservaba un magnetismo del ademán y de la mirada que lo hicieron ser el definitivo Manuel Rodríguez de nuestro cine. Y eso no sólo por haber interpretado dos veces el personaje, sino que por la sobrevivencia de su mayor obra, justamente El húsar de la muerte. Se cuenta que en aquellos años Sienna se enredó en un incidente con la policía y él aprovechando que se juntaba público alrededor y buscando zafarse de la situación le dijo a la multitud: “Díganle al policía con quién está hablando, díganle quien soy” y todos respondieron: “¡Manuel Rodríguez!”. Igual terminó en la comisaría.

Carácter inquieto, bohemio y poco disciplinado, Sienna solo haría otra película más después de su famoso Húsar y no volvería a filmar ni a actuar. Escribiría teatro, notas periodísticas y poesía, de hecho había participado en los famosos Juegos Floreales de 1914, aquellos que ganó Lucila Godoy y logró el segundo lugar. Sus aventuras serían más reposadas en los años siguientes. Obtuvo el Premio Nacional de Arte en 1967 y en 1970 vio el anhelado triunfo de su sempiterno candidato a la presidencia, al que había acompañado en todas sus campañas anteriores, Salvador Allende.

Es poco probable que haya habido en aquella época un actor al que mejor le quedara el pedestal de estrella que a Sienna. Pero varias mujeres también tuvieron nombradía importante, aunque hoy su fama esté completamente oscurecida por la ausencia de testimonios cinematográficos. Isidora Reyé fue una de ellas, Hilda Blancheteaux, la que más filmó y Silvia Villalaz, que se hiciera famosa en Martín Rivas. Esta última me contó personalmente sabrosos recuerdos de sus rivales, a las que consideraba: “Lindas, muy elegantes”. Evidentemente su favorita fue la Reyé, a la que consideraba muy fotogénica y dueña de un estilo, que al parecer era el de imitar a Francesca Bertini, la gran estrella italiana de la época. De la Blancheteaux recordaba simplemente que era muy blanca, lo que era indispensable para la cámara y los gustos occidentalizantes de la época. “Pero era un poco fresca” añadió como latigazo final. Se puede entender, Hilda Blancheteaux hizo muchas películas en la misma línea melodramática en que la propia Villalaz competía. De sus galanes recordaba a Jorge Infante, su compañero en Martín Rivas al que describía como muy buenmozo y que su técnica de actuación era la de imitar a Rodolfo Valentino. De los demás el único interesante para ella era Juan Pérez Berrocal: “Bajito, con una tremenda frente y mucho carácter, sabía actuar”.

Isidora Reyé en Los payasos se van (1921).

Era doña Silvia una mujer con pocos matices, pero voz bien educada por el trabajo en radio y todavía atractiva, que enfatizaba cada cosa que decía con los ademanes de Gloria Swanson en El ocaso de una vida. De hecho usaba un peinado con trenza sobre su frente despejada que enfatizaba sus ojos claros. “Siempre me dijeron que me parecía a la Swanson, pero yo era más fina, más sutil”. Alcanzó a actuar en alguna película sonora y luego se retiró: “Preferí el teatro”, recuerdo que dijo levantando una ceja al mejor estilo clásico mudo. Era panameña y por matrimonio con un chileno había llegado al país. La conocí a través de un actor con el que hacía radioteatro y por eso mantenía, según la mejor tradición latinoamericana, un acento un poco mejicano y un poco argentino. Un año después de ese único encuentro doña Silvia falleció, en 1975.

La imitación. Eso fue lo que caracterizó la época. Seguiría siendo así todavía por mucho tiempo, en ese sentido la llegada del cine sonoro no ayudó nada a la creatividad local. Los años treinta encontraron mal parada la economía nacional y el cine nuestro casi desapareció por completo y no ha vuelto a aparecer en las restauraciones posteriores. A la crisis del salitre se sumó la de Wall Street y el caos político. La producción cayó en picada en todos los rubros y sólo comenzó a retomarse en vísperas del Segunda Guerra.

Otra cosa era con guitarra y eso fue lo que más sonaría en los años cuarenta. Pero ese es otro capítulo.

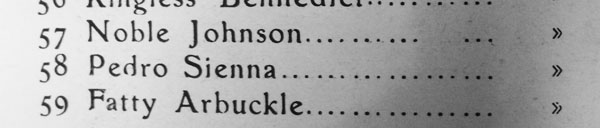

Encuesta hecha por la revista La Semana Cinematográfica en 1919. Pedro Sienna es el único actor chileno, ubicado en el puesto 58.