15 mil dibujos (1942) fue la tercera película de animación chilena de la que se tenga registro, la única que se estrenó en su década y la más antigua de su tipo que se puede ver actualmente, aunque solo un fragmento de un minuto y medio de un total indeterminado. El 2001 se intentó rescatar el material en 35 milímetros que dos años atrás había encontrado el hijo menor de uno de los realizadores, pero la iniciativa no se pudo concretar. Sin embargo, pronto comenzará a gestarse la “restauración física, mantención y digitalización” a través de la Cineteca Nacional, según informó La Segunda [1].

Estos noventa segundos grafican algunas interacciones entre una fauna de personajes expresivos y enigmáticos en medio de un paraje silvestre, virgen, atemporal. Clarita, una mujer esbelta y vestida con pulcritud, se pasea sinuosa; una familia de alimañas la siguen a corta distancia. Copuchita, un cóndor antropomorfo, acecha a la hembra de forma indiscreta. El ave se contorsiona con perturbadora gracia, intentando captar su atención. La fémina, algo amodorrada, le sonríe. Luego, en hilera, avanzan a paso firme y sobrio por un descampado: un puma corpulento (Manihuel), un gallo-huaso (Ño Benaiga) montado en un equino (Vivo el ojo), la damisela y el acaballerado plumífero.

Actualmente sobre esta película existe información desperdigada y, ciertamente, la disponible no da mucha confianza, pues los datos más elementales son escuetos y las fuentes de aquellas imprecisiones no están consignadas. No obstante, el solo hecho de que se pueda ver algo de esta película, e incluso que se tengan aquellos datos aislados y confusos sobre su realización, resulta inquietante y estimulante a la vez, considerando el poco material nacional de la primera mitad del siglo XX que ha sobrevivido hasta nuestros días (recién el 2013 se digitalizó y dispuso en Internet este fragmento a través de dos plataformas institucionales locales).

En su momento, varios medios escritos cubrieron súbitamente tanto parte de la producción como el estreno comercial de 15 mil dibujos, y dentro de todo se logran rescatar datos que enfrentados se vuelven sustanciales. Y es que en gran medida esta atención que despertó el proyecto tuvo que ver con un encuentro: la visita de Walt Disney al taller donde se realizaba la película en el contexto de una gira por Latinoamérica, en 1941. Esta fugaz visita fue para la película en desarrollo una luminosa –quemante– llama, un acicate certero para su concreción, pero también un referente del cual resultará ya imposible emanciparse teniendo a la prensa como testigo ocular, juez impresionista, y hasta verdugo.

Pero antes de ir a la película como tal, a lo que se sabe y a lo que podemos aportar de nuevo, vale mucho la pena recordar de dónde surge el espectral fragmento de 15 mil dibujos que nos intriga. El rescate de un cineasta nacional, casi veinte años después, pondrá en valor metros material fílmico en penumbras mediante una recopilación significativa, salvaguardando lo poco que hasta nuestros días se ha conservado.

Recordando . . .

En septiembre de 1961 se estrena un largometraje documental realmente ejemplar e inusual. Calificado como “antología cinematográfica” por Ecran, Recordando rescata y aúna fragmentos, olvidados, despreciados y/o en vías de desaparecer, de diversas filmaciones realizadas en Chile entre 1910 y 1950. Su director, Edmundo Urrutia, se dedicó a comprar y conservar durante años material dado de baja por comerciantes o en posesión de privados y a buscar los recursos correspondientes para configurar con lo reunido una película. En 1960, con el apoyo de Raúl Aicardi –subdirector del Departamento Audiovisual de la Universidad de Chile– y del publicista Alfonso Naranjo, se obtiene el financiamiento para proceder con el montaje y para hacer las copias y comercializar. En septiembre del mismo año ya está en marcha la ardua discriminación y compaginación del material; lo que le toma dos meses a Urrutia. Antes del estreno, éste comentó parte del proceso:

“Comencé a recolectar películas chilenas cuando vi cómo eran quemados los rollos de viejas producciones nacionales. En otros casos, eran vendidas por kilos para fabricar peinetas. Nadie se interesaba en conservar esas películas… y ellas constituían un tesoro. No debían ser quemadas. Porque era como si se decidiese quemar los libros de la Biblioteca Nacional porque son viejos (…) Algunas veces llegué tarde. Por esto, muchas películas fueron destruidas“ [2].

Recordando fue una recolección fundamental, un rescate histórico clave que hasta la actualidad tiene un profundo valor por el tipo de material que lo integra, y también por la actitud que de aquí se desprende: una mirada atenta y previsora y comprometida con la memoria de su país. De los 10 mil metros de película acopiada, Urrutia seleccionó 2.400 (80 minutos). La síntesis definitiva –vista por más de 50.000 espectadores hacia la cuarta semana en cartelera– incluyó: Los funerales del Presidente Montt, la caída de Ibáñez, la pelea del Tany Loayza contra Luis Vicentini, el terremoto del Chillán, la inauguración del Estadio Nacional, la ficción Vergüenza . . . Y de entre todo aquel acervo ya de por sí excelso florece aquel puñado de segundos de 15 mil dibujos que hoy se pueden ver.

Fotografía inserta en nota de Ecran, Nº 1597, 5 de septiembre de 1961 (de izquierda a derecha: Urrutia, Naranjo y Aicardi).

Con este proyecto, Urrutia y su equipo, materializaban con querer queriendo los axiomas pergeñados por su contemporáneo Henri Langlois: “Hay que intentar conservarlo todo, sin discriminaciones, sin pretender juzgar a ser el «aficionado de los clásicos». En definitiva nosotros no somos Dios, no tenemos derecho a creer en nuestra infabilidad. Existe el arte y existe el documento y nuestro deber es conservarlo. Por otra parte, hay muchas películas que inicialmente son calificadas como mediocres y que con el tiempo llegan a alcanzar el calificativo de extraordinarias. En definitiva, el único que tiene derecho a juzgar una obra es el tiempo”. (El País, enero de 1977)

Origen y contexto

“(…) Copuchita, un cóndor antropomorfo, con sombrero, chaleco y zapatillas blancas, un obrero que trató de representar el roto chileno, pero sin sus defectos, situación que me molestaba en Verdejo, de la revista Topaze.” [3]

“Yo le comentaba a Trupp que no era justo aceptar esa calamidad como emblema de nuestro modo de ser.” [4]

…Reaccionando ante una idea de cierta chilenidad indignante que dominaba la gráfica nacional con el personaje de Coke. Así se proponen las inquietudes iniciales sobre parte del origen de este proyecto en palabras de Jaime Escudero Sanhueza, quien con Juan Carlos Trupp –ambos, estudiantes de arquitectura en la Universidad Católica de Chile– se harían cargo de la dirección de 15 mil dibujos.

Otro aspecto necesariamente relevante –al menos a nivel de influencia mediática y generacional– es que la década del 30 fue la consolidación del cine de animación que más ha tenido influencia en Chile y en gran parte del mundo durante varias décadas. El trabajo de Walt Disney, iniciado a comienzos de los 20, se robustece definitivamente con su primer largometraje, Blanca nieves y los siete enanos, estrenado en 1937 y luego seguiría conquistando mercados e imaginarios con Pinocho, Fantasía, La Cenicienta, Peter Pan, etc. Si bien Disney no fue el primero en concretar un proyecto de larga duración de este tipo –Quirino Cristiani, en Argentina, ya había hecho dos, en 1917 y 1918 [5]–, fue el que más influyó (y redituó) en lo que se ha entendido popularmente como animación, como dibujos animados, con sus híbridas adaptaciones de cuentos europeos.

Aviso inserto en El Mercurio, Santiago, 28 de septiembre de 1924.

Mientras tanto en Chile, previo a 15 mil dibujos se habían estrenado dos películas íntegramente animadas (cuyo paradero se desconoce hoy) durante los años 20: Transmisión del mando presidencial (1921), de diez minutos, y Vida y milagros de don Fausto (1924), de dos horas. Éste último fue el primer largometraje de dibujos animados nacional pero, como suele pasar, hacia comienzos de los años 40 la prensa lo ignora u omite por completo al momento de referirse a los antecedentes locales del género. La precaria o nula conciencia de preservación en ese momento sumada a la falta de preocupación por sustentar los anuncios con datos fehacientes daban la impresión de que siempre estábamos partiendo de cero, desde la nada, obligando de paso a cargar con sendas responsabilidades a otros o simplemente por el afán de hacer anuncios grandilocuentes.

Dentro de esta misma línea, las revistas –incluso las especializadas o serias– nutrieron con desmesuradas calificativos e insulsas comparaciones los reportajes y notas sobre 15 mil dibujos, repitiendo una y otra vez que ésta era la “primera película” de su tipo y que sus jóvenes directores (en promedio de 25 años) eran los “Walt Disney chilenos”. Esta maña endémica se evidenció también cuando se intentó graficar el trabajo de Armando Rojas Castro, el “Griffith chileno”; o Transmisión del mando presidencial, la “Mutt & Jeff chilena”, y así sucesivamente. Hasta hoy, incluso, minando la posibilidad de que la iniciativa pudiese tener una identidad digna y sencillamente propia. En fin, aquella expectativa creada, con no poca sorna –respecto 15 mil dibujos– tuvo sus consecuencias en las posteriores evaluaciones que los mismos medios hicieron del filme.

Producción a discreción

“Esta película salió sólo porque me junté con Carlos Trupp, que era un joven bastante hiperkinético” [6].

El equipo, dirigido por Jaime Escudero y Juan Carlos Trupp, además estaba integrado por amigos y compañero/as que participaron gratuitamente en elaboración la película: “Dibujantes: Javier Riesco, Aldo Folch, María Nuño, Alicia y Adda von Krugger, Santiago Alegría, Guido Niño de Zepeda, Guido Alessandrini, Fresia Vergara, hermanas González, hermanos Arestizábal, Arnaldo Cuadra. Actores: el conjunto folklórico “Los Quincheros” (…) Edmundo Barbero, Djenana Garbarini, Víctor Hugo Ferrufino, Guido Folch, Carlos León” [7].

Fotografía inserta en reportaje de revista VEA, 8 de octubre de 1941.

Sí, “actores”, porque bien avanzada la producción “al final, para alargarla, se le agregó metraje al incluir actores reales en los estudios de Chilefilms, los que tampoco cobraron, pero los actores casi nos dejaron en la ruina, con lo que consumían en el casino” [8].

A través de los reportajes es posible inferir que 15 mil dibujos se comenzó a producir en 1939, pero, hasta antes del encuentro con Disney, nada se había publicado sobre el progreso o incluso la existencia del proyecto. Luego se indicaría en parte el por qué: la realización estaba sumida en la más solemne discreción, a voluntad de sus mismos autores. “El cronista que esto escribe fue una de las contadas personas a quienes se confió Jaime Escudero en sus primeras andanzas. Recuerdo que, una noche, después de un solemne juramento que no “revelaría nada de lo que allí viera”, llegué a la calle San Francisco, a la cuarta o quinta cuadra. Me esperaban Jaime y sus compañeros de labor” [9].

“Partimos sin saber casi en lo que nos metíamos (…) Nos trataron con la más cruel indiferencia. A pesar de todo estamos contentos. Hemos encontrado personas –como Mario Rebolledo y René Berthelon– que nos han apoyado con desinterés impagable [10]”

Ya en marcha, Trupp cuenta en la misma nota que para el financiamiento se contaron con dos préstamos de 5 mil pesos de la época y otro apoyo financiero de la recién creada CORFO (ver nota). También, a raíz de los avances, consiguieron que la Cosach (Compañía de Salitre de Chile), donde trabajaba como abogado el padre de Escudero, apoyara con más capital para finiquitar la producción.

Caricatura (de Alvial) de Escudero y Trupp (Ecran, 28 de octubre de 1941).

Así describe la revista VEA el establecimiento dónde se realizaba 15 mil dibujos: “Muchachas inclinadas sobre tableros de dibujos, huinchas de celuloide dispersas por el piso, centenares de “monos” tendidos en un extremo a otro de las habitaciones, dando la impresión de un solar de lavandería” [11]. Complementando el equipamiento, primero el ya veterano realizador René Berthelon les consigue una cámara, luego continuarían con una propia fabricada por el tío de Juan Carlos, Rodolfo Trupp, para finalmente ser un joven camarógrafo nacional, Enrique Soto, el encargado definitivo de la fotografía del proyecto.

Sobre el minucioso procedimiento de ilustración y logística en general, en el mismo texto de VEA se intenta sintetizar el desarrollo:

“Sobre un trozo de celuloide se dibujan las figuras que han de filmarse. Los paisajes, fondos, escenario, se dibujan en otra huincha aparte que, sobre las figuras, da la idea exacta de ubicación que se quiere dar al personaje. Cada movimiento es un cuadro que se filma. Por medio de un mecanismo especial ideado por estos muchachos chilenos, la vieja máquina filmadora filma cada cuadro separadamente, para darles después la continuidad y movimiento que requiere la cinta”.

Y en efecto, Escudero y Trupp estaban trabajando en base a la tradicional técnica del 2D, imagen plana, dibujando cuadro a cuadro cada fase del movimiento para luego filmarla y, paralelamente, ir trabajando los fondos. Y de hecho, en aquel breve fragmento de la película salta a la vista justamente una notoria preocupación por darle especial énfasis al semblante de los personajes. Esta progresión visual, tal vez desprovista de un relato complejo o trepidante, estaba plagada de sutilezas y detalles, y esto sería en concreto lo que iría alargando el proceso… y los costos. De los ocho minutos que iba a durar –según el reportaje de VEA ya citado, de octubre de 1941– llegará, como ya veremos, a más de 30 minutos. No deja de ser sorprende que el joven e inexperto equipo se haya lanzado a realizar una producción de esta envergadura en su primera incursión.

Un impulso foráneo

“En su visita, Walt Disney nos dio varios consejos y nos enseñó un sistema, que no existía en ningún libro, para realizar más rápido la ejecución y filmación de los monos. Por supuesto, lo seguimos, con lo que logramos avanzar más rápido” [12].

Se vive en pleno la 2º Guerra Mundial; el país del norte entraría luego del ataque a Pearl Harbor, en diciembre de 1941. Este mismo año, en mayo, los trabajadores del estudio Disney inician una emblemática huelga. En agosto, y con el apoyo del Departamento de Estado de su país, el creador del roedor Mickey, junto a su círculo cercano, inicia una gira de tres meses por Sudamérica con la intención de producir una película animada usando temas y escenarios de estos países (muchos aun “neutrales”). Walt Disney salvará su estudio poniéndolo a disposición del cine de propaganda durante varios años más.

Chile forma parte del periplo. El 29 de septiembre Disney llega desde Mendoza a Santiago. La prensa nacional cubre con intensidad todas sus actividades durante la estadía de 5 días: visita la revista Topaze y se deja caricaturizar por Coke, Pekén, Pepo; organiza una exhibición de películas para niños huérfanos en el cine Continental, frente a La Moneda; hace como que baila cueca, guitarrea para la cámara, toma chicha dulce en Quilicura, etc. El 30 de septiembre don Walter Elías almuerza en el Club de la Unión y en la tarde, con la intermediación de Carlos Corona Reyes, agregado de prensa de Chile en Washington, se materializa la visita al taller de Escudero y Trupp en calle Lira #71.

Fotograma del documental South of the Border with Disney (…disfrazado de huaso).

Los directores exhiben a Disney el primer rollo de la película en construcción. Según como lo narran los reportajes, aquel quedó gratamente sorprendido y estimula al equipo a continuar sin ahorrar en sugerencias u observaciones útiles. O incluso que “Trabajarán conmigo en Hollywood”, o eso cita un cronista [13]. Hacia las 18:30 el visitante ya está en movimiento; es conducido al Departamento de Extensión Cultural donde se le muestran documentales del instituto de Cinematografía Educativa [14] (institución que por entonces estaba haciendo el cine mejor evaluado por la prensa). Antes de partir, el 1 de octubre, se funda la Alianza de los Dibujantes de Chile siendo ungido Disney como presidente honorario. Queda claro que la estadía fue breve pero intensa, atiborrada de trajín y, sobretodo, bastante sustantiva para la pareja de animadores nacionales, pues, en efecto, su producción se acelera y al año siguiente de la visita finalmente se estrena la película.

El historiador Fernando Purcell, en su investigación ¡De película! Hollywood y su impacto en Chile, 1910-1950 (2012), propone una teoría sobre las reales implicancias del viaje de Disney: “se buscaba, a través, del uso de los recursos de la entretención, el fortalecimiento de la solidaridad y entendimiento hemisférico con el fin de generar una actitud positiva de los pueblos latinoamericanos hacia Estados Unidos. La presencia de Disney era parte de una política de diplomacia cultural que estaba en directa relación con las políticas diplomáticas desarrollada por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial” (pág. 129).

En septiembre de 1942 se estrena en Chile el mediometraje Saludos amigos, la síntesis narrativa e ideológica de la gira y que reune estratégicamente todo lo anterior a través de diversos personajes y situaciones supuestamente representativos de Latinoamérica. Entre aquellos, Pedro, un melindroso avión de correos que cubre con dificultad la ruta Santiago-Mendoza. El dibujante Pepo reacciona insatisfecho ante este insípido y escasamente chileno personaje creando en 1949 a Condorito.

Luego de la visita, parte del material en desarrollo de Escudero y Trupp se muestra al Ministro de Fomento Óscar Shnake. Se publican notas sobre una eventual beca del Gobierno chileno para el perfeccionamiento de los directores en Norteamérica. Pero nada de eso se concretará. Escudero lo asumiría así: “Walt Disney nos invitó a viajar a EE.UU., lo que se frustró por el ingreso de ese país a la guerra, luego de Pearl Harbour, haciendo muy peligroso los viajes” [15].

Navidad en el rotativo

Detalle de aviso inserto en La Nación, Santiago, 24 de diciembre de 1942.

Para nuestra historia cinematográfica, la década del 40 está marcada por el auge y caída de Chile Films (empresa estatal creada por decreto ministerial en 1942). Este proyecto, posible gracias al impulso de la recién fundada CORFO, tuvo como objeto incluir la actividad cinematográfica nacional de tipo argumental (ficción) al auge productivo que el país entero estaba acometiendo en el resto de las actividades. Hacer una gestión e inversión tal que garantizase una producción fílmica profesional y continua – y sobretodo exportable–, algo que para aquel entonces ejecutaban a duras penas realizadores entusiastas e inversionistas privados que se aventuraban precariamente y por su propia cuenta cuando podían.

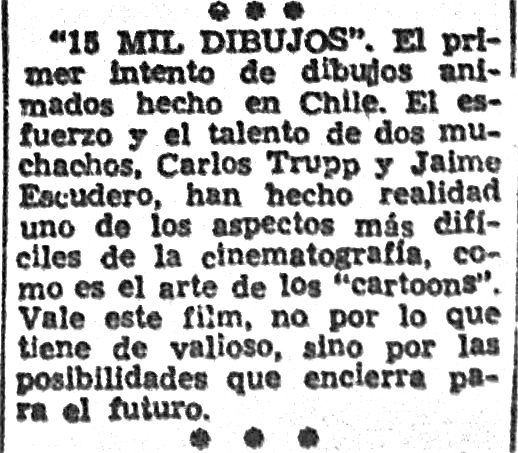

15 mil dibujos fue un propuesta enmarcada dentro de aquellas variopintas producciones independientes en las que arriesgaron su patrimonio realizadores y sus familias con tal de concretarse. Diciembre de 1942 fue un mes complejo, con dos estrenos nacionales más uno a medias: el retorno de José Bohr que presenta Pa’l otro la’o, una comedia chilena filmada en argentina y protagonizada por el popular personaje La Desideria; El último día de invierno, segunda película de René Olivares, que fue linchada por la crítica luego de la exhibición privada: “El último día de invierno, intento infantil de película, no debería ser estrenada, para bien del cine nacional”, arengó VEA; y, la película de Escudero y Trupp, estrenada los últimos días del mes, cerrando el año.

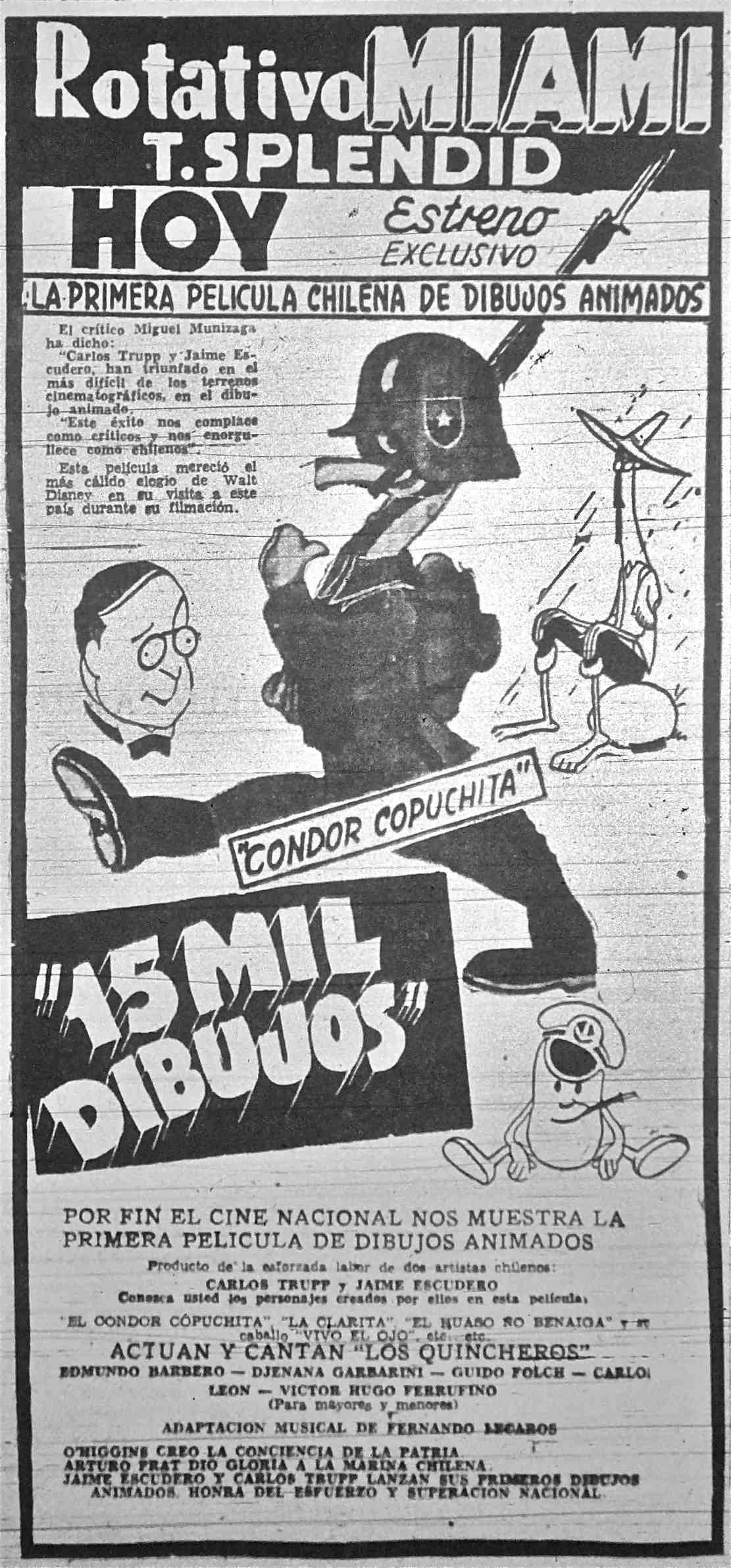

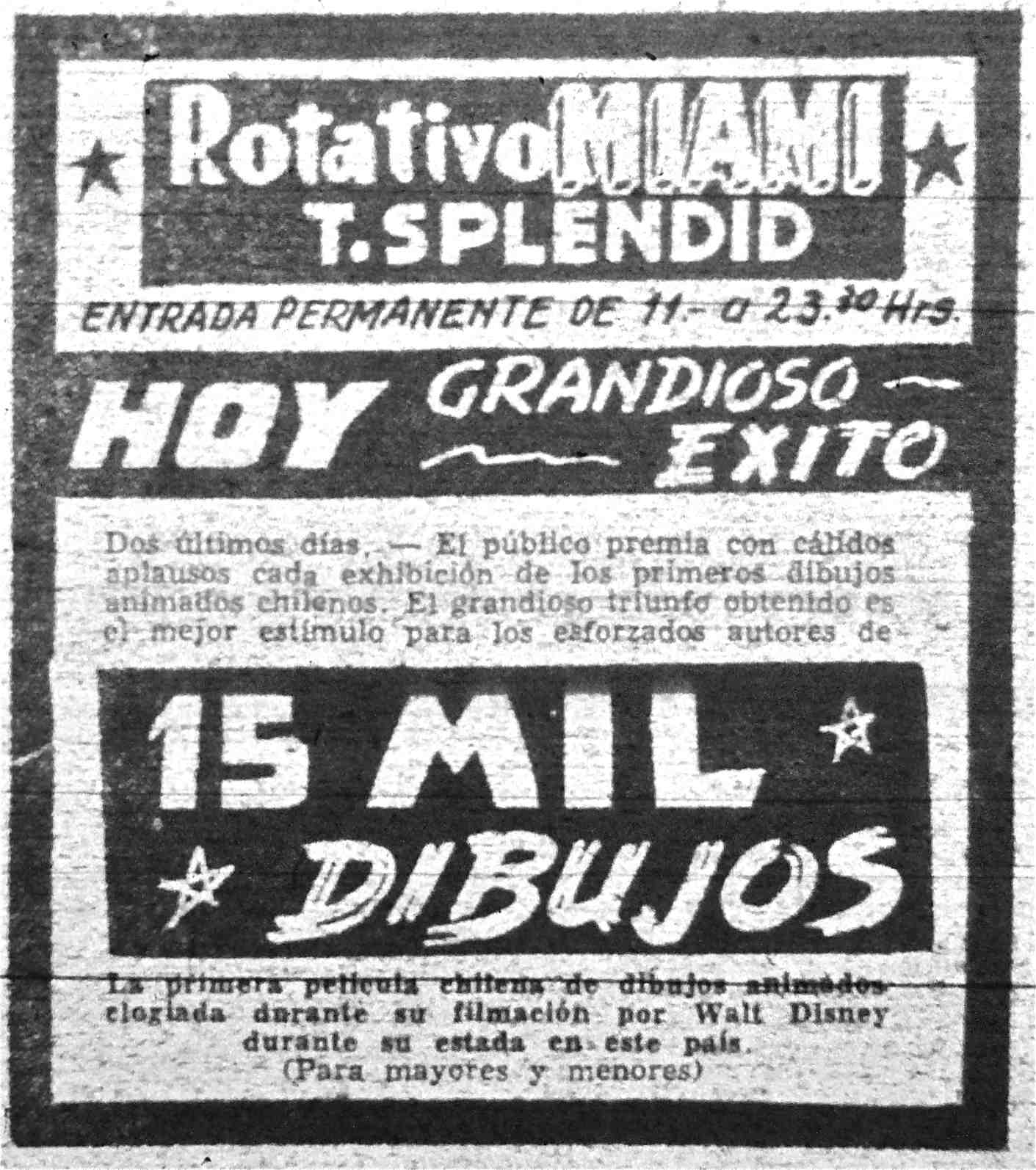

Aviso inserto en La Nación, Santiago, 24 de diciembre de 1942.

El sábado 19 de diciembre se presenta a la prensa 15 mil dibujos en el teatro Cervantes y el jueves 24 comienza a exhibirse comercialmente en el rotativo Miami del Teatro Splendid, entre 11:00 y 23:30 hrs. Su duración definitiva, con el añadido de escenas con actores de carne y hueso, no es retenida por Escudero en 2001 y tampoco en 2004. Un testigo presencial de la época que entrega un dato más certero es el crítico Miguel Munizaga. De su evaluación publicada el día del estreno, en La Nación, se extrae la siguiente frase: “…cuya duración pasa de la media hora”. No es una afirmación absoluta ni redonda pero es la más específica respecto la duración oficial de la película. Paralelamente, ese mismo día, El Diario Ilustrado propone en una breve nota que “Es una película corta”. El 2001, en un reportaje de El Mercurio se desglosa la cantidad de material disponible en 35 mm. para aquella restauración inconclusa: “700 pies de películas con sonido óptico, 800 pies en negativo y, finalmente, 600 pies de trozos pequeños” [16]. Es decir, un parcial aproximado de 20 minutos de ese total que “…pasa de la media hora”. ¿Era entonces 15 mil dibujos un mediometraje? Muy probablemente así sea según los datos recabados.

Despunta 1942 y la película ya está en cartelera, exhibiéndose durante todo el día de forma continua hasta fin de mes. Las últimas dos semanas de diciembre se exhiben en otras salas: Bambi (de Disney), una versión “modernizada y hablada en español” de La Quimera de Oro de Chaplín, y títulos menos conocidos pero bastante sugestivos como A escondidas de su marido, Secuestro sensacional y Líos a bordo. Para el 30 de diciembre se programa, a las 19:00 hrs., un “Grandioso Homenaje” a los autores de la película, con la participación de Olguita Nuñéz –Miss Radio 1943– y la actriz Ester Soré. Al día siguiente entra al rotativo Miami con bombos y platillos Gulliver en el país de los enanos y sale 15 mil dibujos.

Aviso inserto en La Nación, Santiago, 29 de diciembre de 1942.

Evaluando

Luego de la exhibición privada de la película comienzan a surgir las correspondientes impresiones sobre lo visionado. Las acotaciones oscilan entre apetencias comunes como el gusto y la comparación obvia o entre consideraciones sosegadas como el tesón y la precariedad de medios. Sabemos que ninguno de los factores anteriores bastan para evaluar en profundidad una pieza, en su más amplio mérito, pero entre todos dan una idea aproximada de cómo se abordaban este tipo de películas en aquel entonces. Será más visible eso sí el juicio que viene desde la vereda de lo categórico más que del que intenta procesar y ofrecer una lectura indagadora sobre todos los elementos dispuestos.

Santiago del Campo, de Ercilla, con ponderación propone:“Sería absurdo exigirle madurez de técnica, la perfección de desarrollo, el ritmo justo de los “cartoons” que nos envían Disney y Fleischer. El sólo hecho de haber conseguido realizar esta tarea, sin los elementos maquinados a mano, teniendo que solucionar toda clase de dificultades técnicas y pecuniarias a través de años de estudios, trabajo y disciplina, compromete nuestro interés y nuestro aplauso”. (…) En cuanto al movimiento de los personajes del “cartoon”, hay una chispa de picardía criolla que se insinúa en sus deslizamientos y gestos, un acertado humorismo, una gracia peculiar que nace de cada línea boceteada” [17].

Situación opuesta pasa con VEA, el mismo medio que meses atrás había reporteado el proceso de realización y que había reconocido a Escudero como ex trabajador en dicha revista, expele frases como estas: “El esfuerzo es el único mérito de los dibujos de Escudero (…) Los dibujos carecen de solidez y armonía en sus movimientos. El argumento con que quisieron encauzar el desarrollo del film es grotesco (…) Creemos que la película debe guardarse como un recuerdo de este esfuerzo gigantesco, porque ante el público será tal vez un fracaso ruidoso” [18].

El comentario de Miguel Munizaga de La Nación es más entusiasta y opta por el estímulo:

“La película a que me refiero presentan una serie de imágenes por demás simpáticas y típicamente criollas. Estos dibujos, que sostiene una música adecuada, hacen mil y una travesuras, van y vienen, gesticulan, ríen y cantan, tienen la voz de todos los días y ofrecen a cada paso el espectáculo cautivante de su simpatía. (…) Trupp se ha revelado como un director de películas, capaz y consciente; creemos que no sólo debe quedarse en el terreno del dibujo animado.”(…) No escatimemos a Carlos Trupp ni a Jaime Escudero el aplauso que se merecen. Han entregado a la actividad del celuloide una experiencia nueva, cumplida, casi definitiva.” [19].

Finalmente, la crítica de Ecran, que es bastante confusa: no quiere ser injusta pero acaba yendo incluso más lejos.

“Al ver esta película hay que despojarse de la calidad de criterio cinematográfico, para mirar con ojos benévolos este primer ensayo que se realiza en nuestro país (…) La película encierra una serie interminable de defectos. Se hizo un argumento casi infantil para presentar unas cuantas escenas de movimiento que no tienen más méritos que las de ser un ensayo casi de laboratorio (…) se trata de una película de archivo, que no gustará al público (…) La película debe guárdarse como un recuerdo. Nada más” [20].

Los mismos medios que reportearon con rebuscado entusiasmo parte del proceso ahora se mostraban particularmente implacables, ya incluso con un ánimo beligerante o, por otro lado, condescendientes y tan solo descriptivos. Todo bastante polarizado. Realmente se exponen muy pocos elementos de juicio o siquiera intentos de comprensión o evaluación integral. Y asumiendo esto, se constata, por lo tanto, la cabal consciencia que tenía la prensa de su específico rol y este era orientar o incentivar la concurrencia; dar el visto bueno o no darlo (un juicio final), y no exactamente analizar en profundidad ni generar conexiones.

Otro aspecto llamativo de la cobertura de prensa es cómo aquellos –testigos del derrotero– desde su posición privilegiada fabularon lugares comunes en sus reportes para luego refrendar lo que ellos mismos habían antes constatado con bastante más circunspección y entendimiento. Suetonio de Ecran, por ejemplo había presagiado: “Las gentes opinarán como se les antoje cuando hayan entregado ese trabajo de chinos. Unas comprenderán. Las otras les sacarán en cuero en cualquiera esquina, a pulso, fumándose un cigarrillo hecho a máquina, delgado como un pantalón antiguo. ¡Qué diablos! Hay que poner el pecho duro” [21].

O Dick, de Ercilla, también meses antes del estreno: “Aunque los monos de Escudero tiene los defectos propios de la iniciación y las imperfecciones que imponen la falta de los elementos técnicos que Escudero y sus fieles compañeros han tenido que trabajar, el rollo de película que nos han hecho admirar son revelación de sus grandes dotes de dibujante creador, animador y posible capitán de empresa que, acaso como Disney, podrá saltar al primer plano del mundo del celuloide” [22].

En fin. Ya despuntando diciembre, en una nota de Ercilla [23] se informa que la firma de Egon Vutsinas, que administraba el rotativo Central, se interesa por exhibir 15 mil dibujos en sus cines e intenta impedir la exhibición en los otros por existir un acuerdo previo…mas no logra su cometido. No obstante, igual la película sale cascando del rotativo Miami para no ingresar en ningún otro. Escudero apunta su conclusión en retrospectiva sobre el abrupto desenlace del proyecto: “Pasó sin mayor pena ni gloria e incluso nos acarreo problemas judiciales por deudas y por haber negociado con dos cines su estreno, el «Miami» y «El Imperio». No solamente nosotros, aún no recibidos de arquitectos, tuvimos que pagar, sino nuestras familias, que ya no estaban tan felices como al principio y no querían saber nada de los dibujos animados” (…)“Producto de los líos judiciales, Carlos Trupp la guardó en varias partes y pasó al olvido. Carlos falleció en 1982” [24].

Escudero y Trupp (Ercilla, 10 de diciembre de 1941).

Acabaremos este sucinto repaso sobre 15 mil dibujos, abruptamente también, con un balance anual que hace Santiago del Campo en torno al cine nacional de 1942:

“(…) El hecho de que las únicas cintas que han triunfado en este año sean dos argumentos cómicos –“Un hombre de la calle” y “P’al otro lao”– demuestra que por ahora nuestro cine no puede aspirar a realizaciones serias y profundas. La realidad económica del país nos señala en forma contundente que una industria como la pantalla (repetimos: una industria) tiene que vivir mucho tiempo a base de trabajos de poca monta, humildes y modestas contribuciones, simples atisbos sin importancia intelectual y mucho menos artística. (…) He ahí nuestra realidad. Pretender lo contrario sería vagar en evasiones lunáticas o bajar sin escafandra al fondo del mar. Mientras Chile no organice sus industrias en forma apropiada a sus necesidades, mientras la alfabetización no se amplíe a campos y villorrios, mientras el standard de vida no suba, mientras los gobernantes no tengan los ojos más puestos en el porvenir y con un sentido más completo de la historia, mientras este narcisismo de montañeses que nos caracteriza no se cambio por la responsabilidad de trabajadores de un país nuevo y austral, no tendremos un arte compacto y definido (…) ¿Es triste decir todo esto? ¿Es antipatriótico? Mucho menos patriótico y más acongojante es asistir a la turba de proyectos inverosímiles, al engaño unánime de tanto sonámbulo, a la cháchara de tanto fabricante de vías lácteas. Es preciso encarar con hombría nuestra limitación. Solo conociéndose puede haber definición” [25].

Sobre 15 mil dibujos en balance anual de Ercilla, 29 de diciembre de 1942.

———————-

Notas

[1] La Segunda Online, 13 de noviembre de 2013.

[2] Ecran, Nº 1554, 8 de agosto de 1960.

[3] Ergocomics.cl, 26 de agosto de 2004.

[4] El Mercurio, Santiago, 12 de noviembre de 2001.

[5] Se implora ver los documentales Quirino Cristiani; El Gran Pionero (2011) de Diego Kartaszewicz y Quirino Cristiani: the mystery of the first animated movies (2007) de Gabriele Zucchelli.

[6] Escudero en El Mercurio, Santiago, 12 de noviembre 2001.

[7] Ercilla, 23 de diciembre de 1942.

[8] Ergocomics.cl, 26 de agosto de 2004.

[9] Ercilla, 10 de diciembre de 1941.

[10] Trupp en Ecran, 28 de octubre de1941.

[11] VEA, 8 de octubre de 1941.

[12] Escudero en Ergocomics.cl, 26 de agosto de 2004.

[13] Ercilla, 10 de diciembre de 1941.

[14] El Mercurio, Santiago, 1 de octubre de 1941.

[15] Ergocomics.cl, 26 de agosto de 2004.

[16] El Mercurio, Santiago, 12 de noviembre 2001.

[17] Ercilla, 23 de diciembre de 1942.

[18] VEA, 23 de diciembre de 1942.

[19] La Nación, 24 de diciembre de 1942.

[20] Ecran, 29 de diciembre de 1942.

[21] Ecran, 28 de octubre de 1941.

[22] Ercilla, 10 de diciembre de 1941.

[23] Ercilla, 30 de diciembre de 1942.

[24] Escudero en Ergocomics.cl, 26 de agosto de 2004.

[25] Ercilla, 29 de diciembre de 1942.

Fuentes consultadas:

– BARRY, Vivienne. Animación, la magia en movimiento. Santiago, Chile: Editorial Pehuen, 2012.

– GODOY QUEZADA, Mario. Historia del cine chileno. Santiago, Chile: 1966.

– JARA, Eliana. Cine mudo chileno. Santiago, Chile: Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes. Imprenta Los Heroes, 1994.

– MOUESCA, Jacqueline. El documental chileno. Santiago, Chile: LOM Editores, 2005.

– PURCELL, Fernando. ¡De Película! Hollywood y su Impacto en Chile, 1910-1950. Santiago, Chile: Editorial Taurus, 2012.

– SALINAS, Claudio; SALINAS, Sergio; STANGE, Hans: Historia del Cine Experimental en la Universidad de Chile 1957-1973. Santiago, Chile: Uqbar, 2008.

– VEGA, Alicia (editora): Re-Visión del Cine Chileno. Santiago, Chile: Editorial Aconcagua, 1979.

Internet:

– ergocomics.cl/

– memoriachilena.cl/

– urbatorium.blogspot.com/